May 7, 1985

So, I thought a lot about last week. Let’s try to understand something, what happened last week. Something always happens, since we risked this method of multiple interventions … For me, it was going well. I saw my sound framing arriving and receiving a satisfactory definition, from the highest technological perspective. At that point, … something slipped, skidded, from a certain necessary point of view, and from my viewpoint, not necessary. And this slippage having occurred at that point, we found ourselves in a state where the very problem had disappeared, that is, this very precise problem: is there a framing of sound? And we found ourselves, either confronting some very general problems of music, or confronting problems of technology in these relations with art, even more general, and my story of framing could no longer be retrieved… So, I have a principle, I believe, I have a principle: when something goes wrong, we don’t go back into it, we cross it out. There were reasons why it went wrong. We won’t start over. One must never start over. I will say later what I am deriving from that. Notice that, inspired by a God, I planned to be able to fall back on a weak assumption even if I gave up the strong assumption to which I held. So, I will tell you the weak hypothesis, the strong hypothesis, and then we move on.

Seminar Introduction

As he starts the fourth year of his reflections on relations between cinema and philosophy, Deleuze explains that the method of thought has two aspects, temporal and spatial, presupposing an implicit image of thought, one that is variable, with history. He proposes the chronotope, as space-time, as the implicit image of thought, one riddled with philosophical cries, and that the problematic of this fourth seminar on cinema will be precisely the theme of “what is philosophy?’, undertaken from the perspective of this encounter between the image of thought and the cinematographic image.

For archival purposes, the English translations are based on the original transcripts from Paris 8, all of which have been revised with reference to the BNF recordings available thanks to Hidenobu Suzuki, and with the generous assistance of Marc Haas.

English Translation

Eric Rohmer’s Claire’s Knee, 1970

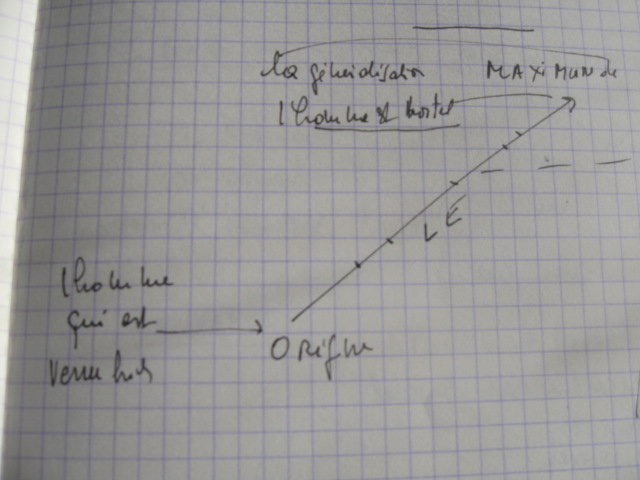

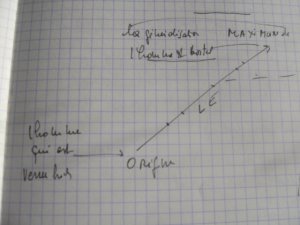

Starting this session with questions on sound framing and taking up the second phase of spoken cinema, Deleuze examines how the sound component gains its own quite distinct framing in relation to visual framing, proposing two hypotheses, one “strong” and one “weak”. First phase: the new image regime after World War II and the idea of a specific sound framing emerging increasingly through specific technological operations. However, student questions and comments intervene (on the role of animated films in this development; the role of stereo versus monaural sound for this framing), and then, in the second phase, the disappearance of an out-of-field (hors-champ) occurs, replaced with an interstice between visual and sound framings. Deleuze proposes different manifestations of automata in various national cinema traditions and discusses issues of framing in comparison to issues of abstract expressionism, suggesting that by whatever means, sound framing served as a means for cinema authors to beckon the future. Then, insisting that this marked a shift toward an “heautonomy”, Deleuze defines more precisely each type of image or framing (cf. Rohmer’s “Claire’s Knee”; Resnais’s “Last Year in Marienbad”), suggesting that, on one hand, the sound image is a speech act as fabulation or founding act of the event, and on the other hand, the visual images now are “any-spaces-whatever.” Exploring examples of spatial layers, he again points to different works (Resnais, Jean-Marie Straub and Danièle Huillet) with different ways of examining not just spatial layering, but also how each layer buries something necessarily revealed. Deleuze considers how these images attain an incommensurable, irrational, free indirect relation, extract a pure speech act from an environment, and more precisely, speech acts ripped from materials that resist, but also resistance arising from the speech acts themselves. Then shifting to the visual image, i.e., empty, geological and telluric spaces, Deleuze argues that the visual image’s role is to bury what the speech act ripped out to be expressed, providing examples of the circuit between the telluric image and the sound images, both maintaining at once their “heautonomy” and their indirect, irrational and incommensurable relationship. [Much of the development corresponds to The Time-Image, chapter 9.]

Download

Gilles Deleuze

Seminar on Cinema and Thought, 1984-1985

Lecture 21, 07 May 1985 (Cinema Course 87)

Transcription: La voix de Deleuze, Antoine Garraud (Part 1), Guadalupe Deza (Part 2) and Laura Moscarelli et de Marie Descure (Part 3); additional revisions to the transcription and time stamp, Charles J. Stivale

English Translation Forthcoming

French Transcript

Download

Gilles Deleuze

Sur Cinéma et Pensée, 1984-1985

21ème séance, 07 mai 1985 (cours 87)

Transcription : La voix de Deleuze, Antoine Garraud (1ère partie), Guadalupe Deza (2ème partie) et Laura Moscarelli et de Marie Descure (3ème partie) ; révisions supplémentaires à la transcription et l’horodatage, Charles J. Stivale

Partie 1

Bon, [Pause] alors pour en finir, mon projet est ceci donc, c’est que nous n’aurions plus en principe que deux cours, aujourd’hui et la semaine prochaine. Mais tout dépend de… tout dépend de où j’en serais à la fin de cette séance. Si je n’en suis pas là où je souhaite, il faudra une troisième séance en première semaine de juin, mais je vous le dirai à temps, parce que cette dernière séance, il faut qu’il y ait une dernière séance, parce que certains d’entre vous souhaitent poser, ce qui est la moindre des choses, des questions portant sur l’ensemble de ce qu’on a fait cette année. Donc on fera une séance de récapitulation [1 :00] qui ne viendrait pas de moi, mais qui viendrait de ceux que ça intéresse. Là-dessus, je rappelle donc que pour ceux qui veulent l’UV, il faut qu’ils me donnent les papiers et que vous alliez au secrétariat.

Bon alors, moi j’ai beaucoup réfléchi à la semaine dernière. Essayons de comprendre quelque chose, ce qui s’est passé la semaine dernière, alors tantôt toujours quelque chose se passe, puisqu’on risquait cette méthode d’intervention multiple. Et voilà que, deux fois, ça a en gros réussi et que — là je ne parle que pour moi, les autres peuvent avoir un autre avis, mais je ne sais pas — et la dernière fois, ça a raté. Et ça a raté, ce qui est très bien aussi, tout est bien. Alors je me disais après, pendant toute la semaine, je me disais, mais sans tristesse, sans abattement, je me disais : [2 :00] mais pourquoi ça a raté ? Comment ça se fait ?

Et voilà : je crois qu’il s’est passé une drôle de chose. Ça partait, ça partait assez bien. Pour moi, ça partait bien. Je voyais mon cadrage sonore s’approcher et recevoir une définition satisfaisante, du plus haut point de vue de la technologie. Là-dessus — je parle collectivement, tout ce qui se passe, ce n’est jamais celui-ci ou celui-là, c’est quelque chose qui… — là-dessus, il y a eu un dérapage, dérapage, d’un certain point de vue nécessaire, et de mon point de vue à moi, pas nécessaire. Et ce dérapage s’étant produit, là-dessus, on s’est retrouvé dans un état [3 :00] où le problème même avait disparu, c’est-à-dire ce problème très précis : y a-t-il un cadrage sonore ? Et on se retrouvait soit devant des problèmes de musique très généraux, soit devant des problèmes de technologie dans ces rapports avec l’art, encore plus généraux, et mon histoire de cadrage, elle n’était plus rattrapable.

Alors c’est très curieux, c’est très curieux. Vous savez dans les séances de travail, si la dernière fois c’était toutes nos séances, en essayant le travail, dans les séances de travail à mon avis — en tous cas pour moi, je ne parle que pour moi — j’aime autant celles qui ratent que celles qui ne ratent pas. Je veux dire non… j’aime celles qui ratent à condition qu’il y en ait moins [Rires] proportionnellement, sinon ce serait [4 :00] extrêmement fâcheux. Alors, j’ai un principe, je crois — oh un principe !… — quand quelque chose est raté, on ne revient pas dessus, on fait une croix dessus. C’est qu’il y avait des raisons que ce soit raté. On ne recommence pas. Il ne faut jamais recommencer. Je dirai tout à l’heure ce que moi, ce que j’en tire alors. Remarquez que, inspiré par un Dieu, j’avais prévu que je pourrais me replier sur une hypothèse faible quitte à abandonner l’hypothèse forte à laquelle je tenais. Donc je vous dirai, moi, hypothèse faible, hypothèse forte, et puis on avance.

Ça n’empêche pas que certains d’entre vous la dernière fois ont manifesté le souci d’intervenir et on n’avait pas eu le temps. Alors je leur demande juste de ne pas intervenir sur des généralités excessives concernant la musique, mais le plus possible [5 :00] sur cette question de cadrage. [Sur le cadrage sonore, voir L’Image-temps, pp. 328-341] Et voilà. Et si possible que ce ne soit pas trop long, parce que, après… on arrive au bout du temps. Alors toi, je crois que tu voulais signaler un point de vue… ouais.

Un étudiant : Alors moi, ce qui m’intéressait, c’était le point de vue du compositeur, l’aspect technique technologique est intéressant, mais s’il y a un cadrage, je pense que s’il y a un cadrage, il est également possible au moment de la composition de l’œuvre [Propos inaudibles]. Je n’ai pas trouvé, j’ai vérifié après le cours ce qu’il y avait du cadrage, je n’ai pas réussi à définir ce principe de cadrage. Mais j’ai travaillé un peu sur le problème de montage, notamment chez [Alban] Berg, et également dans [6 :00] les compositions [Propos inaudibles] … [Pause]

Deleuze : Si tu sens quelque chose qui ne va pas, ça ne fait rien, continue. Si tu sens des esprits contraires ? [Rires] [Pause]

L’étudiant : Je ne sais pas s’il y en a parmi vous qui connaissent [Propos inaudibles] la partition de Wozzeck.

Deleuze : Écoute, ici la convention, c’est : on fait comme si les gens connaissaient, [Rires] à une condition, c’est qu’on ne dise pas des choses trop techniques. Si tu ne dis pas des choses trop techniques, peu importe. [7 :00] Pour ceux qui n’ont pas entendu cet opéra, ça leur donnera peut-être une raison de l’entendre. Je voudrais surtout que tu sois prêt… que tu dises ce que tu as à dire assez précisément. Tu dis qu’il y a une question du cadrage par rapport au compositeur. Alors tu dis : ça je ne peux pas le poser parce que je n’y arrive pas encore ; du coup, ça m’ennuie un peu. Mais tu dis : je vais parler du montage, du montage dans l’opéra Wozzeck, du montage sonore.

L’étudiant: Du montage sonore, oui.

Deleuze : Alors je voudrais juste que tu donnes quelques indications là-dessus.

L’étudiant: Pour revenir sur le cadrage, c’est difficile d’en parler. Mais … En tous cas, comme moi, je compose, il s’agit avant tout de gagner [8 :00] un espace, d’occuper un espace, et d’occuper son propre corps dedans, à partir du matériau … [Propos inaudibles] Donc, déjà dans cette préoccupation d’occuper un espace, je pense que le problème du cadrage ressort. [Propos inaudibles] En tout cas, le gagner et l’occuper… [Pause] Y a-t-il quelqu’un d’autre qui comprenne dans cette salle ? [Rires] J’appelle au secours.

Deleuze : Tu appelles au secours. … voilà ! [Pause] [9 :00]

Une étudiante : Moi je voulais juste faire une remarque. Comment se fait-il que chaque fois qu’on veut parler de cadrage, apparemment, on parle de montage. Il y a une drôle de… Hein, comment ça se fait ?

Deleuze : La réponse est très simple. La réponse est très simple. C’est que la question « y a-t-il un cadrage sonore ? » est une question récente, à mon avis, qui jusqu’à, mettons, jusqu’à la guerre, ne s’est pas posée ; il n’y avait pas de cadrage sonore. Il n’y avait de cadrage que visuel, et on a vu que, en effet, l’état du sonore dans le premier stade du parlant excluait que cette question soit posée sur un cadrage sonore. Il n’y avait donc qu’un cadrage visuel.

En revanche, il y avait un montage sonore. Il y avait un mixage [10 :00] et un montage au niveau du son. Alors c’est cette espèce d’aimant du passé qui fait que — et ça m’a beaucoup nui la dernière fois — on a toujours tendance, quand on pose la question du cadrage sonore, actuellement, si on la pose, à être amené à des opérations de montage. Donc là, la réponse… et si j’ajoutais une réponse plus philosophique et plus difficile, je dirais que le montage sonore tel que j’espérais qu’il se dégagerait la dernière fois… non, pardon ! Le cadrage, le cadrage sonore, implique évidemment un changement [11 :00] concernant la notion de cadrage ou une nouvelle compréhension de la notion de cadrage qui rejaillit y compris sur le cadrage visuel. À savoir que s’il y a un cadrage sonore, le cadrage sonore, tout comme le cadrage visuel, doivent être compris en termes de temps et non plus d’espace. C’est-à-dire que ce qu’on cadre, ce n’est pas de l’espace, c’est du temps.

Alors au niveau du cadrage visuel, [Jean-Luc] Godard l’a très bien dit. Godard le dit très bien dans ses commentaires de Sauve qui peut (la vie) [1980]. Il dit, en parlant du cadrage visuel, il dit : mais le cadrage, vous savez, c’est une histoire de temps ; ce n’est pas affaire d’espace, c’est affaire de temps. C’est-à-dire, il ne s’agit pas de savoir quel espace je cadre. Il s’agit de savoir quand je peux commencer et finir un plan. [12 :00] Et pour lui, c’est ça le cadrage. Donc c’est une opération temporelle. À mon avis, ça va de soi, parce que si on arrive à donner un sens à un cadrage sonore, le cadrage sonore est temporel aussi bien que le cadrage visuel.

Alors ta question : pourquoi est-ce qu’on est toujours ramené, pourquoi est-ce qu’on a toujours envie de revenir au montage ? Ben, la réponse me paraît très simple : c’est que le problème dépend, le problème est tout récent, c’est-à-dire dépend d’un statut de l’image, qui est un statut de l’image très actuel. Si l’on pense à un cinéma classique, il y aura cadrage visuel spatial, il y aura montage visuel et sonore, il n’y aura pas de cadrage [13 :00] sonore. C’est pour ça qu’on est toujours ramené au montage sonore. Et c’est ça que je voulais…

Alors moi, je crois que là où tu as quelque chose, mais qui n’est peut-être pas au point ; c’est que ce n’est pas par hasard que [Michel] Fano dit quelque chose. Tu serais assez proche, il me semble, dans ce que … Fano dit des choses du type, oui, c’est Berg, et c’est notamment Wozzeck, qui présente une espèce de dramaturgie visuelle et sonore qui est comme tendue vers le cinéma. Seulement Fano le dit à propos du mixage. Et Fano qui, à mon avis, a toutes les possibilités pour poser le problème, toutes les possibilités pratiques et théoriques, pour poser le problème du [14 :00] cadrage sonore, à ma connaissance en tous cas, ne pose pas directement le problème du cadrage sonore

L’étudiant : Alors si on ramène le problème du cadrage, à un problème de cadrage, de cadrer le temps, dans Wozzeck, il y a… Enfin je pense que ce que moi j’appelle montage, ça fonctionne aussi comme cadrage sonore. Bon, il y a une première chose : Wozzeck, c’est un opéra en trois actes. Chaque acte se termine sur un accord qui enchaîne avec l’acte suivant. Donc en fait, même si on peut imaginer une coupure entre chaque acte… Entre chaque acte, il n’y a pas de coupure. Si on peut imaginer une coupure entre chaque acte, de toute façon, elle est supprimée par la résonance de ces accords qui terminent, et qui se prolongent sur l’acte suivant. Et le dernier acte … la résonance du dernier acte, en fait, se poursuit sur les premières mesures ; la résonance du troisième acte [15 :00] se poursuit sur les premières mesures du premier acte. Donc en fait, c’est un opéra circulaire en circuit fermé. D’ailleurs de ce point de vue-là, c’est assez amusant parce que Wozzeck ne comporte pas d’ouverture, il s’ouvre même de façon très bizarre pour un opéra puisque c’est à peine [Propos inaudibles] À la limite, la dernière scène de Wozzeck et l’interlude qui a été créé immédiatement avant, qui sépare la quatrième et la cinquième scène de l’acte trois, pourraient constituer en fait une ouverture et une première scène, plutôt qu’un interlude et une dernière scène.

Par ailleurs, à l’intérieur de la partition, Wozzeck utilise un certain nombre de matériaux très divers, qui entretiennent entre eux des rapports assez complexes, qu’on peut assez facilement réduire à une forme brute : une chanson populaire, un [mot inaudible], une forme de danse [16 :00] [mots indistincts] avec des motifs comme une sorte d’intervalle, par exemple une tierce mineure qui revient assez souvent, notamment lorsqu’on évoque le problème du couteau [mot inaudible] que Wozzeck recherche dans l’étang au moment où il se noie, voire même simplement une seule note [mot inaudible]. Wozzeck arrive à, notamment dans le troisième acte, à structurer une scène sur une seule note, ou toute une scène sur un seul mouvement. Mais à chaque fois, ce matériau est modifié par des réminiscences du matériau, des matériaux qui finalement reviennent [Propos inaudibles]. Ça nous amène dans le … plus loin dans la partition … par exemple, [17 :00] une note comme le si, qui structure toute la scène finale de la mort de Marie est présente dès le début de l’opéra, et apparaît également ensuite. Dans le début de l’opéra, c’est présent sous forme de prémonition presque, et ensuite sous forme de réminiscence. Et c’est valable pour tous les motifs, pour tous les matériaux qu’utilise Berg. Ce qui fait que … [Pause] À un moment précis de la partition … À ce moment-là, on se trouve également avant et après par la présence de différents matériaux qui interagissent entre eux. [Pause]

Deleuze : Bon, oui, ouais. Là il y a des choses bonnes [18 :00] pour nous. Mais là, tu t’en écartes parce que tu t’en écartes, et en même temps, et tu ne peux pas t’en tirer dans les conditions là parce que… Tout ça, ça ne vaudrait que si tu montrais en même temps — ce que tu serais très capable de faire, mais ce qui nous entraînerait trop loin — en quoi c’est justement complètement différent d’une formule wagnerienne, par exemple. Qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans cette structure ? Qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans cette structure d’opéra ? Alors, moi je crois… En quoi c’est réellement quelque chose qui concerne notre problème ? C’est que, c’est peut-être lié à ceci que la musique prend un sens, en effet, prend un sens assez moderne et qui est celui d’être le traitement d’un environnement sonore. [19 :00] Ce qui n’est évidemment pas le cas… enfin je ne sais pas. Écoute, on va voir, hein, on va voir.

Alors aujourd’hui, je voudrais aller à la fois doucement et puis, notre séance de la dernière fois, c’était une parenthèse pour asseoir un point essentiel de notre analyse. Voilà que la parenthèse a craqué. Mais restons là. [Pause]

L’hypothèse forte — forte, je ne veux pas dire, je veux dire forte au sens de maxima, pas au sens de bonne — l’hypothèse forte, [20 :00] c’est ceci : avec le nouveau régime d’images tel qu’il apparaît après la guerre, se dessine de plus en plus, au cinéma et ailleurs, l’idée d’un cadrage sonore, d’un cadrage sonore spécifique. [Pause] Dans l’hypothèse forte, ce cadrage sonore, peut — je ne dis pas qu’il est nécessairement obtenu — peut être défini par rapport à certaines opérations technologiques. [21 :00] Ces opérations technologiques interviennent, et là j’insiste quant à la remarque que tu faisais tout à l’heure, ces opérations interviennent dès la prise de son. En quoi consistent-elles par rapport à l’état de l’acoustique avant-guerre, à l’état technologique d’avant-guerre ? Elles consistent en ceci.

Premièrement : multiplication des micros et diversité qualitative des micros, donc possibilité même d’employer une multiplicité de micros différents qualitativement. Deuxième [22 :00] point : le développement des filtres dits « correcteurs » ou « à coupure », de ces deux sortes de filtres, on l’a vu la dernière fois. [Pause] Troisième point : l’emploi de modulateurs, soit à réverbération, soit à délai. Enfin quatrièmement : tous ces procédés technologiques vont entraîner une nouvelle appréhension de la stéréophonie. [Pause] La stéréophonie n’est plus pensée comme [23 :00] un positionnement dans l’espace, ni même comme un parcours du son, même à 360 degrés. Mais elle va être pensée comme constitution d’un volume sonore à l’intérieur duquel, en tant que volume sonore, à l’intérieur duquel se répartissent des intensités. [Pause]

Les positions ou les positionnements dans l’espace, [Pause] et les sources d’émission, et la nature des instruments [24 :00] étant de telles intensités, ce qui revient à dire quoi ? C’est que le volume sonore est un volume temporel qui ne doit pas être pensé spatialement. C’est un volume temporel. Et les intensités sont des processus de temporalisation. Un instrument est un processus de temporalisation. Ce n’est pas une forme spatiale ; c’est un procès temporel. [Pause] En tous ces sens, il y a un cadrage sonore, [Pause] cadrage sonore spécifique [Pause] [25 :00] et qui opère par lui-même, en lui-même. Avant, dans le système micro/haut-parleur, avant-guerre si vous voulez, on pourrait peut-être trouver des préfigurations d’un tel cadrage sonore. À la limite, je dis les données mêmes pour que le problème soit possible ne sont pas encore réunies.

L’étudiant : Il y a une chose importante [Propos inaudibles] … Je voulais vous parler de choses quand même, je voulais voir jusqu’où vous iriez, mais, sur le sujet qui m’intéresse le plus, moi, c’est le dessin animé. C’est là-dessus que je travaille depuis déjà un bout de temps. L’évolution du volume sonore, l’étude de la construction d’une continuité sonore, d’un cadrage du son, a été totalement un problème qui a préoccupé Walt Disney, et d’autres, [26 :00] de façon très, très aigue et très, très grave. D’abord, Walt Disney, bon, s’est intéressé à ses débuts à faire des musiques symphoniques, c’est-à-dire à utiliser les rythmes de la musique et puis de cadrer quelque chose autour [Propos inaudibles] Cette musique, il voulait essayer de la figurer soit abstraitement soit figurativement, mais construire ces animations qui sont normalement saccadées, d’arriver à obtenir une formule de fluidité dans son image en utilisant un son très bien cadré, et d’étonner les gens, de se rendre compte que quelque chose qui n’avait rien à voir avec la réalité pouvait aussi bien cadrer avec un son et dans ces cas-là [Propos inaudibles]. Et ensuite, il y a eu toute une autre école du dessin animé qui est, bon, [Propos inaudibles] préfigurée par Tex Avery et d’autres, qui eux ont utilisé un dessin animé qui n’avait plus rien à voir avec la réalité souvent ou qui [Propos inaudibles] une distorsion complète avec la réalité, pour cadrer dessus des sons qu’ils voulaient livrer en écho avec des images. Et c’était donc à chaque fois une surprise de voir des mouvements aussi fous qui rappelaient des assiettes cassées ou des sons qui avaient très peu de choses à voir [27 :00] avec le dessin animé.

Et au fur et à mesure, maintenant quand on en arrive aujourd’hui à faire un dessin animé qui doit être très économe, [Propos inaudibles] une animation très simple toujours un peu abstraite, ou des animations de trois ou quatre images par seconde ou même parfois pas d’animations du tout [Propos inaudibles], on cadre tout autour des sons d’ambiance, des sons d’oiseaux, des sons… pour rajouter des animations qui n’existent pas, et donner véritablement l’impression qu’on cadre un monde réel alors que l’on a en face de nous une image qui est complètement abstraite, très éloignée des réalités. Et on crée une continuité sonore, et on cadre des sons très particuliers pour faire fonctionner une espèce de saccade d’aberrations de mouvement ou d’aberrations de son. Et on va chercher le thème dans le son, un son qu’on a étudié, rythmiquement parfois, ou des sons qui vont revenir régulièrement, et on y met dessus l’image qu’on veut [Propos inaudibles].

Deleuze : Alors, ça c’est très intéressant, mais il me semble que le problème est très ambigu. [28 :00] Si je comprends bien, tu dis : s’il fallait chercher une origine, une source dans les recherches que constitue un cadrage sonore, ce serait dans le dessin animé.

L’étudiant : [Propos inaudibles] en 35 et juste avant la guerre, en plus ils ont fait des recherches sur la stéréophonie très poussées. C’est eux qui ont voulu lancer le technicolor parce que ça donnait [Propos inaudibles], le son stéréo parce que ça donnait une dimension [Propos inaudibles].

Deleuze : D’accord. Mais tu vois ce qui m’intéresse c’est, à l’intérieur de ça, c’est que l’ambigüité elle est là. C’est que le son peut intervenir pour se distribuer [Pause] dans le cadre de l’image visuelle, et c’est [29 :00] déjà une stéréophonie.

L’étudiant : Oui mais ça c’est vrai pour Walt Disney, par exemple. Parce que lui il cherchait [Propos inaudibles : ils parlent en même temps]

Deleuze : D’accord, c’est ça. Mais c’est un autre esprit en fait. Et en même temps les deux sont très mêlés.

L’étudiant : Mais justement l’intérêt, c’est l’apparition de la télévision, et c’est pour revenir sur une autre de vos préoccupations. C’est que le dessin animé fait pour la télévision ne fonctionne plus avec l’image mais ne fonctionne qu’avec le son. Si vous coupez le son sur un poste de télé et que vous regardez un dessin animé fait pour la télévision généralement [Propos inaudibles] très faible, ne fonctionne plus du tout et on ne comprend plus rien et on ne sait plus ce qui se passe et on ne voit [Propos inaudibles].

Deleuze : Alors là, on serait complètement d’accord. C’est avec la télévision et la vidéo que le cadrage sonore peut apparaître, et ensuite réagit sur le cinéma, puisque il y a toutes les traductions de télé en image cinématographique, d’images vidéo en images cinématographique, il y a tous les passages que vous voulez, mais ça vient évidemment de là. [30 :00]

L’étudiant : Mais, je pense que si il n’y avait pas eu le phénomène précédent qui était celui de Walt Disney de montrer qu’avec du dessin animé, on pouvait cadrer un son…

Deleuze : C’est très intéressant

L’étudiant : … on ne pouvait pas sortir le son ensuite de l’image pour [Propos inaudibles].

Deleuze : À ce moment-là, il faudrait dire : Disney a joué un rôle de précurseur là-dedans… ouais, ouais, ouais, d’accord, ouais. Alors voilà notre hypothèse forte ressuscitée. [Rires] Et puis, pour ceux à qui elle ne convenait pas, on la re-tue. Et on dit simplement, ben voilà, on appellera cadrage sonore, en un sens faible, une espèce de mutation qui concerne la musique, pas seulement au cinéma, mais ailleurs aussi. [Pause] À savoir : il y a cadrage sonore lorsque la musique se définit d’une certaine [31 :00] manière nouvelle, à savoir comme le traitement de tout l’environnement sonore non musical. [Pause] Quand elle se définit comme le traitement de tout, c’est-à-dire : la musique devient l’encadrant de l’environnement sonore. [Pause] Mais évidemment, c’est une drôle de musique. Alors j’invoquais Glenn Gould comme étant un de ceux qui me paraît le plus en avance. Et pourquoi ? Parce que non seulement Glenn Gould est un très grand pianiste, que, comme je vous le disais, les exhibitions, les concerts ont très vite cessé de l’intéresser, [32 :00] donc il n’en donnait plus et il travaillait… [Interruption de l’enregistrement] [32 :06]

… ou que sais-je ? Et pour ceux qui ne connaissent rien à la musique contrapontiste, ça n’a aucune importance, je pense que ce sont eux les contrapontistes, je pense que ce sont eux qui furent les premiers réalistes, en ce sens qu’ils comprirent qu’on pouvait transformer en musique, au moins pour certains de ces aspects, cette compote environnante, cette compote environnante… Qu’est-ce qui était « de la compote environnante » ? Ce qui était de la compote environnante, c’était que les monotonistes, avant, avant les contrapontistes, c’était tout ce qui venait [33 :00] mettre en question la préséance particulière d’une voix et tout ce qui menaçait la subordination des coups d’archers, des autres voix, etc., par rapport à cette voix privilégiée, la plus haute, la plus basse ou la plus, comme ils disaient, la plus [mots indistincts].

Donc, si vous voulez, les contrapontistes de la Renaissance font un pas dans cette voie : faire de la musique l’encadrant, le cadrage, d’une pluralité de voix, dont aucune n’a la préséance. [Pause] [34 :00] Par-là, ils conçoivent déjà la musique comme traitement de l’environnement sonore, d’une partie de l’environnement sonore, ce que Gould appelle « cette compote ». Et il ajoute : cette compote environnante qui aujourd’hui, peut-être pour la première fois, est en train de devenir véritablement musique dans sa totalité. Ça, c’est l’hypothèse faible. Il n’y a pas à s’en faire, elle revient strictement au même. [Sur Gould, Deleuze se limite à une note dans L’Image-Temps, p. 341, note 67]

Donc tout va bien pour nous. Voilà ce que nous pouvons dire, avec plus ou moins de précautions, nous pouvons parler d’un cadrage sonore. À quelles conditions ? [35 :00] Dans les deux cas, si nous prenons beaucoup de précautions, ce serait au sens de ce texte : la musique est devenue le traitement de l’environnement sonore dans son ensemble. Si nous prenons l’hypothèse forte, ce sera : la musique est l’encadrant de l’environnement sonore opérant par micros, filtres, modulateurs, de manière à constituer un volume, un volume sonore temporel dans lequel se répartissent les intensités comme processus de temporalisation.

De toute manière, de toute manière, qu’est-ce que nous pouvons dire ? Le cadrage sonore, le cadrage sonore est fondamentalement temporel, [36 :00] exactement comme le volume sonore lui-même. Bon. Il y aurait une répartition de procès de temporalisation dans ce volume. Remarquez à quel point ça nous convient, ça, puisque tout le thème de cette année, c’est que le processus de la pensée au cinéma, dans le cinéma moderne, est strictement inséparable de l’image-temps et de la substitution de l’image-temps à l’image-mouvement. Alors on peut dire : bon, quelle différence ? [Pause] Quelle différence avec le premier stade du parlant ? Je le répète une fois pour toutes là, et pour en finir. C’est très intéressant sur la possibilité de trouver [37 :00] dans le dessin animé la source de ce basculement, de ce renversement. Et c’est dans le dessin animé que se serait joué… Alors là, il faut voir… ce serait dans le dessin animé que se serait joué cette… ce changement de la stéréophonie, cette mutation de la stéréophonie. Pourvu que ce soit vrai aussi.

Un étudiant : Je peux faire une remarque ?

Deleuze : Ah ! Tu veux faire une remarque ? J’espérais que tu ne voudrais pas en faire. [Rires] Ouais, tu peux…

L’étudiant : Ça va très bien, mais seulement tout ce qui a changé, c’est que ce que vous appelez la stéréophonie, là, maintenant ce n’est plus, ce n’est plus de la technique. C’est déjà une conception de, une conception soit musicale, soit [38 :00] cinématographique qui n’a rien à voir avec la technique. La séance dernière, j’ai parlé de… je vous ai dit que vous ne pouvez pas passer cette nouveauté par la technique. Maintenant vous me confirmez, parce que vous passez par une autre voie. Je trouve que c’est exactement ça. Ça, on est tout à fait dans des… dans une bonne voie, je crois [Rires]. Mais si vous voulez passer cette conception par la technique, je crois que c’est ça le problème. C’était ça que je disais que, pour moi, ça ne va pas. Surtout parce qu’en cinéma, vous savez, il n’y a pas de stéréophonie. Tous les films que vous avez cités, sauf les détectives, ils sont tous monophones.

Deleuze : Ce n’est pas le cinéma expérimental.

L’étudiant : Non ce n’est pas ça. Toute la bande optique, le son optique au cinéma, il est monophone, il n’est pas en stéréo. [39 :00] Le premier son stéréo au cinéma, c’est le Dolby stéréo. Le Dolby, c’est un problème de qualité du son, parce que le son, il est fait en Dolby, c’est-à-dire une bande magnétique sous la bande image, ce qui nous donne une meilleure qualité, de meilleures volumes, plus d’épaisseur et tout ça, mais avant le Dolby, il n’y a pas de stéréo au cinéma. Tous les films de [Marguerite] Duras, des Straub, de Godard, de [Hans-Jürgen] Syberberg et tout ça, sont en mono, sont monophones. Mais si vous, s’il vous plaît, les mots monophone et stéréophone est comme une conception. Je crois que… C’est ça qui est intéressant.

Le premier étudiant : Dès l’instant où tu fais de la stéréophonie à partir d’enregistrements magnétiques, tu composes ton espace stéréophonique. Il faut une table de mixage qui cadre chaque petit son les uns par rapport aux autres, il les mélange et, ils les ressortent dans un espace spatial pour que le spectateur qui soit placé en haut ou à gauche, [40 :00] entende également en stéréophonie par rapport à [mot indistinct].

L’étudiant second : Parce que par exemple, les changements techniques dont Dominique a parlé, tous les changements … tout ce qu’on a dit des changements techniques en son, en général c’est, par exemple, pour le cinéma, c’est le magnétique. Qu’est-ce que c’est que le magnétique au cinéma ? Il a donné une meilleure qualité de son, une plus grande possibilité de montage, mixage et aussi les déplacements, parce qu’il a été fait en même temps qu’on a créé le magnétophone portable. Alors, c’est dans ce … c’est vrai que tu as beaucoup plus de possibilités de montage, de mixage, mais ça n’a rien à voir avec la stéréophonie. [Pause]

Deleuze : Écoute… Pour montrer que la technique n’intervient pas, tu dis toi-même que, qu’elle intervient récemment [41 :00] sur un point qui ne confirme pas encore la stéréophonie, au sens où je l’emploie, mais qui représente avec le Dolby, qui représente un stade technologique.

L’étudiant : Le Dolby, oui, le magnétique aussi. Ce sont les deux grands changements technologiques.

Deleuze : Alors ?

L’étudiant : Alors, tous les films que vous pouvez citer comme exemples de cadrage sonore, je pense, par exemple, les films de Duras, ou de …

Deleuze : Je n’en ai cité encore aucun, il ne faut pas me…

L’étudiant : Ça, j’imagine [Rires], j’imagine que vous allez les citer comme exemples d’un son qui est autrement par rapport à l’image. C’est à moi …

Deleuze : Ouais. C’est vrai. Tu as complètement raison.

L’étudiant : Ils sont tous, ils sont tous techniquement, je dis techniquement, [42 :00] ils sont tous monophones. C’est ça. Alors pour moi, l’autre fois quand je suis intervenu, c’est pour dire que si vous prenez le mot stéréo, stéréophonie, dans le sens technique, vous ne pouvez pas parce que cette nouveauté, qui est conceptuelle, par ces changements techniques, c’est tout. C’est à dire que vous… pour moi, vous ne pouvez pas dire qu’à l’époque, [Bela] Balazs disait ça, c’est-à-dire que Balazs disait que ce n’était pas possible de faire un cadrage sonore à cause des moyens de l’époque. Je ne crois que, je ne crois que … vous ne pouvez pas…

Deleuze : Si !

L’étudiant : … vous ne pouvez pas…

Deleuze : Si ! Comprends. À mon tour. J’ai fait le maximum pour te comprendre. En musique, il n’en est pas comme tu dis. [Pause] [43 :00] Tu me dis : au cinéma, de toutes manières, tu dis très juste là, tu as bien deviné, tout ce qu’on va rattraper, Straub, Marguerite Duras, tu dis : il n’y a rien de tout ça, puisque ce n’est pas possible ; le cinéma ne le fait pas techniquement. D’accord. [Pause] Si l’on pense à l’évolution actuelle des images, alors on oublie Straub, Duras. Si l’on pense actuellement à l’évolution des images, on voit quoi ? À partir de l’image cinématographique, on voit l’image télé, qui est d’une toute autre nature, puisque c’est déjà une image électronique, mais c’est une image électronique dite au sens de « analogique », et puis, [44 :00] tu as la vidéo, même chose, et puis tu as l’avènement des images électroniques dites « digitales » ou « numériques ».

Reste une proposition possible, il me semble, de dire : ce que le cinéma fait avec ses propres moyens, et finalement avec des moyens artisanaux, c’est ce qui évidemment sera rendu possible par le développement des images dites « électroniques », au double sens analogique et numérique. Et à ce moment-là, ce n’est pas du tout que ces procédés [45 :00] dits artisanaux — je voudrais à cet égard prendre quelques exemples — ce n’est pas que ces procédés artisanaux seront disqualifiés. Bien plus, les auteurs qui n’en ont à la limite aucun besoin, ils ne perdront rien en beauté.

Je prends un exemple : si on se demande quel est l’un des caractères — c’est un exemple qui nous sera utile — si on se demande parmi les caractères de l’image, de l’image vidéo, ou de l’image électronique analogique, déjà analogique, alors à plus forte raison quand elle est numérique, « quel est un des caractères ? », il y a une sorte de nouveauté. J’en cite une : c’est — et je le dis très mal parce que [46 :00] justement je ne voudrais pas faire de technique, et puis là j’en suis complètement incapable — c’est l’image se retourne. Je veux dire : l’image n’a plus un extérieur, ou si vous préférez un hors-champ — ça rejoint un thème, là, qui nous préoccupe depuis longtemps, à savoir la suppression en droit du hors-champ — l’image n’a plus un hors-champ ; elle a un envers, et elle se retourne. Donc, à l’idée d’une image cadrée visuellement qui aurait un hors-champ, se substitue l’idée d’une image qui a un envers et un endroit, réversibles, non superposables et se retournant l’un sur l’autre. Vous voyez, si vous avez vu des images à la télé, vous en [47 :00] voyez constamment ces images qui se retournent. C’est vraiment l’envers et l’endroit qui deviennent les constituants fondamentaux de l’image. Bon.

Bien avant la guerre, [Yasujiro] Ozu, notamment par des techniques très audacieuses, mais pas particulièrement complexes — c’est ça que je peux appeler des techniques artisanales, simplement c’est des techniques que la plupart des auteurs de l’époque évitaient — obtient des images qui se retournent. Comment ? Par de tout autres moyens, évidemment, que les moyens électroniques. Il l’obtient par des raccords à 180 degrés. Ce qui fait dire, en effet, ce qui fait dire très, très bien à [Noël] Burch, [48 :00] que l’image se retourne. Elle se retourne, et est-ce que ça fait l’effet pour nous d’une image électronique aujourd’hui ? Évidemment non ! Ce qui est très important, c’est que chez Ozu déjà, l’image ne renvoie plus à un extérieur ou à un hors champ, l’image est comme un endroit qui renvoie à son envers. Voilà un premier point.

Si on me dit, ouais, Burch commente très bien : vous trouverez dans Pour un observateur lointain [Paris : Cahier du Cinéma-Gallimard, 1982] dans le chapitre sur Ozu, [Pause] où il insiste sur les raccords à 180 degrés chez Ozu : « “Il y avait un père” » — qui est un film de Ozu [1942] [49 :00] – « “Il y avait un père” abonde en raccords de cette sorte » — raccords à 180 degrés – « rigoureusement proscrits dans les abécédaires des écoles de cinéma, et qui produisent l’effet déconcertant » — écoutez bien – « qui produisent l’effet déconcertant d’une image montée bout à bout avec son envers. On dirait que le plan se retourne ». [Voir les texte de Burch, p. 185, cité par Deleuze dans L’Image-temps, p. 348]

Voilà, ça c’est un premier exemple. Je ne dis pas du tout que, encore une fois, l’image Ozu, que, quand nous la voyons, nous ayons l’impression d’être devant une image électronique. Pas du tout. On a l’impression d’être devant une image cinématographique très, très spéciale. Et c’est seulement maintenant que nous pouvons dire qu’il obtient un « effet » analogue [50 :00] à ce que l’image électronique nous donne. Bon. Je peux dire — c’est pour ça que je comprends de moins en moins notre discussion — je peux dire à la fois : ah ben, c’est bien la preuve que la technologie n’intervenait pas dans cette conquête, tout comme je peux dire exactement, mais c’est la preuve que la technologie-là a réalisé des choses que l’image cinématographique dans son développement, la technologie et les nouvelles images vont réaliser des choses que l’image cinématographique ne pouvait obtenir de manière artisanale que par des moyens paradoxaux.

L’étudiant : Oui…

Deleuze : Deuxième exemple — tu me diras après — deuxième exemple : Syberberg va — je ne crois pas que j’aurais l’occasion, mais ça ne fait rien — Syberberg emploie un procédé qui est un vieux [51 :00] procédé du cinéma et qui est la projection frontale. Or la projection frontale avec transparence est une technique — pour ceux qui ont vu des films de Syberberg — qui produit un effet très, très étrange, et qui notamment entraîne, et sert beaucoup dans l’entreprise de Syberberg, à obtenir une dissociation du visuel et du sonore. Puisque ce serait le troisième avec Straub et… lui aussi il ne se sert pas d’électronique. — Si, d’ailleurs ! Il faut tellement nuancer ! — Il s’en sert dans son circuit interne. Vous savez, je crois que c’est Jerry Lewis, on dit que… je crois, que c’est Jerry Lewis qui a inventé, là, son circuit interne électronique, qui est bien un moyen technique. Syberberg [52 :00] s’en sert aussi, mais il n’y a pas d’image, il n’y a pas d’image électronique. Est-ce qu’il y a des images vidéo chez… Oui il y a des images vidéo chez… En tout cas, le procédé de la projection frontale est indépendant de l’image vidéo chez Syberberg.

Or ça donne quoi ? La projection frontale avec transparence va vous permettre d’avoir un acteur devant la caméra, et grâce à un système artisanal complexe, derrière l’acteur, il y a un écran spécial. Vous projetez une diapositive sur l’écran spécial, mais l’acteur — donc une image visuelle — mais l’acteur ne la voit pas. [53 :00] Bien plus, tout personnage situé de biais par rapport à l’axe de la caméra ne la voit pas. C’est une curieuse disjonction. Ça va lui servir énormément, Syberberg, pour produire, cette technique de la projection frontale va servir énormément pour produire une disjonction du sonore, du récitant, et du visuel. Bon.

Je saute à l’image électronique. C’est évident, c’est évident que l’image électronique — alors l’image numérique n’en parlons même pas : elle est faite pour ça ; si, parlons-en — l’image [54 :00] numérique, elle va composer une image visuelle que l’acteur ne peut pas voir, ne voit pas, puisque l’image est composée à partir de données numériques. Bon. Là aussi, on ne sait plus de quoi on parle. Je peux dire : le cinéma, vous voyez — à preuve Syberberg — le cinéma n’a pas besoin d’électronique. Mais je peux dire exactement le contraire : ce que le cinéma a atteint à un certain moment de son développement ne peut être pris en relais par la technique de nouvelles images, [55 :00] qui seront parfaitement retraductibles en cinéma et qui feront faire au cinéma à nouveau un bond, qui est perpétuellement un échange. Ça me paraît aller de soi. Je veux dire, ça ne me faire poser aucun problème, d’aucune sorte, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça dans les arts. Et, bien plus, les projections frontales de Syberberg, elles ne ressemblent pas à des images électroniques. Elles obtiennent un effet, elles obtiennent un effet, elles obtiennent un même effet, à savoir : la disjonction du sonore et du visuel.

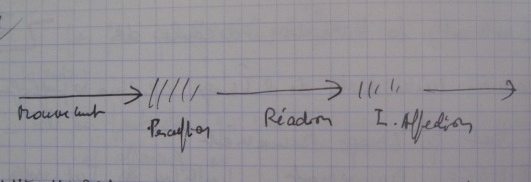

Je prends un dernier exemple, alors là encore plus évident : les automates. [Pause] Je vous ai [56 :00] dit… parce que tout me sert à la limite. Je remarquais je crois, je ne sais pas si je vous ai parlé de cet aspect. Si ! on en a parlé un peu. L’automate. Parfait l’automate ! Dans l’idée même d’une évolution de l’image-mouvement à l’image-temps dans le cinéma, je dois bien reconnaître que l’automate dans le cinéma muet, par définition, il est fondamentalement sensorimoteur [Pause] et que, à mon avis — on trouvera peut-être là aussi des…, on trouvera peut-être des corrections — il le reste au niveau du premier stade du parlant. [57 :00] C’est comme si le premier stade du parlant coïncidait avec les deux grands types de machine, les deux grands types d’automates. C’est comme si le cinéma d’avant-guerre correspondait aux deux grands types d’automate : l’automate d’horlogerie que l’école française a adoré, l’automate d’horlogerie, et l’automate moteur, les grandes machines motrices, qui traversent le cinéma français, le train, qui traverse le cinéma américain, le cinéma soviétique, de trois manières différentes.

Mais quand il ne s’agit plus d’un assemblage entre machines, vous avez l’expressionnisme allemand, où là, l’automate moteur, c’est l’homme lui-même. Bon. Et vous avez toute la série des hallucinés, [58 :00] des hypnotisés qui vont peupler l’expressionnisme allemand. Bien… [Interruption de l’enregistrement] [58 :10]

Partie 2

… Après-guerre, je peux dire que technologiquement, il y a le fameux changement, il y a la troisième forme d’automate qui arrive au monde. L’automate n’est plus l’automate d’horlogerie, n’est plus l’automate moteur, c’est l’automate informatique ou cybernétique. [Pause] Comment il se définit, l’automate cybernétique ou informatique ? [Pause] Il se définit, en effet, en fonction de l’information, [59 :00] en fonction des informations, soit reçues à l’intérieur, reçues et transmises à l’intérieur de l’appareil, à l’intérieur de la machine — on parlera alors de machines cybernétiques — soit entrée et sortie de l’information, en quel cas on parlera de machines informatiques. En d’autres termes, là, si j’emploie une formule très vague, je dirais : l’automate se définit non plus par rapport à ce qu’il fait, mais par rapport à ce qu’il dit, [Pause] non plus par rapport à l’action et à l’énergie, mais par rapport à l’information. Bien. Il y a une entrée de ces nouveaux automates au cinéma, ça va de soi ! Le cinéma dans son contenu tient compte de la technologie alors qui, [60 :00] là, lui est extérieure, qui là, pour une raison, lui est complètement extérieure. Le chef d’œuvre, c’est le film de Kubrick Le grand ordinateur [c’est-à-dire, 2001, l’odyssée de l’espace, 1968], « Le grand ordinateur » et la destruction du grand ordinateur. Bon, c’est même ça qui va relancer les grandes mises en scène.

Mais concevez un auteur qui ne s’intéresse pas du tout à ça, hein, ne s’intéresse pas au… Je dirais aussi de Syberberg — parce que c’est sans doute de tous les auteurs de cinéma celui qui a posé le plus profondément le problème de l’information, et là, il a pris à bras le corps ce problème de l’information, d’une manière très, très bizarre quoi — lui, alors, il est… mais, il n’a pas besoin de faire de la science-fiction, il n’y a pas besoin de convoquer les ordinateurs pour ça. [61 :00] Lui, il a eu une idée de base — ce n’est pas qu’il ne soit pas ambigu, il ne manque pas d’ambiguïté Syberberg — mais son idée de base, je crois, c’est « l’information n’a jamais vaincu personne ». C’est une belle idée. [Sur cette « idée », voir L’Image-temps, pp.351-354]

Je veux dire, son idée de fond, c’est « l’information n’a jamais vaincu Hitler ». Et on le voit tellement, tellement, tellement… vous pourrez informer de toutes les manières. Le cinéma de Syberberg convoque les informations les plus diverses : informations politiques, fragments de discours, informations ancillaires. Il y a toujours une cuisinière, un cuisinier, un masseur, qui vient donner des [62 :00] informations, etc., le masseur d’Himmler, le cuisinier de Louis II de Bavière, etc., ou le témoignage vivant de la vieille dame, ce long témoignage sur Hitler, etc., bon, mais même les informations politiques, même les statistiques, même tout ce que vous voulez. Il a tué tant de millions de juifs… « l’information n’a jamais vaincu personne, l’information ne vaincra pas Hitler ».

Et le problème de Syberberg, sous ses aspects les moins ambigus, c’est, une fois dit que l’information… — et c’est pour ça que son cinéma met en scène l’information et prend à bras le corps l’information — et que c’est une espèce de lutte très curieuse entre l’information et la recherche d’une puissance d’une autre nature, [63 :00] et ça d’un bout à l’autre de son cinéma, c’est ça. C’est ça qu’il fait. Et c’est tellement vrai, moi, j’ai l’impression que c’est tellement vrai. Qu’est-ce qu’il faut pour vaincre Hitler ? C’est curieux… c’est curieux, jamais l’information n’a suffi, jamais l’information n’a suffi. Les gens, les gens, vous pouvez leur flanquer toutes les informations que vous voulez, ils s’en tapent, ils s’en tapent complètement. Enfin, c’est le sentiment que j’ai.

C’est pour ça que, c’est pour ça que l’information est dangereuse, parce que la vraie information, c’est celle qui nie tout pouvoir de l’information, c’est-à-dire, c’est la télé quotidienne. C’est l’information qui se nie d’elle-même. Alors, c’est ça le danger. [64 :00] Mais on voit bien en quoi est ancré, en quoi est ancré ce danger. C’est que jamais vous n’avez pu…, vous avez beau réguler tout ce que vous voudrez, donner toutes les garanties d’authenticité. Bien plus, tout le monde aura beau le savoir, ça ne changera rien. Est-ce que je veux dire que rien ne change rien ? Non, je crois qu’il y a d’autres puissances que celle de l’information. Bon, on reverra peut-être plus tard, parce que ça me paraîtrait le problème de Syberberg. Mais je disais, tout ça, lui, il le prend en entier, il n’invoque pas des ordinateurs, mais il pose pleinement le problème d’après-guerre de l’information. [Notons que la discussion sur l’information à partir de Bresson, avec les nombreux exemples qui suivent — Resnais, Robbe-Grillet, Ozu, Snow, et Bazin, aussi bien qu’une note sur Steinberg et Rauschenberg – se trouve dans L’Image-temps, pp. 348-349]

Bien, prenons un autre, alors, un autre exemple qui n’a rien à voir : [Robert] Bresson. [65 :00] Bresson. Les ordinateurs, ce n’est pas que Bresson ne soit pas moderne : c’est un des auteurs les plus profondément modernes qui soient ; chacun choisit ses hôtes de modernité. On ne peut pas dire que Bresson soit passionné par les automates modernes. Non… non, il n’est pas passionné par les automates modernes, il s’en fout, il s’en tape. Ce n’est pas sa question. N’empêche que Bresson, il crée un mot — que tout le monde connaît — « le modèle », pour designer l’acteur du cinéma et ce qu’il veut de l’acteur de cinéma, par opposition à l’acteur de théâtre. Et lui, il dit : moi, je ne parle jamais de mes acteurs, je parle de mes modèles. Bizarrement il me semble que le mot n’a pas été rapproché de l’usage courant [66 :00] qu’en fait la cybernétique et l’informatique. C’est un mot très moderne, là : « le modèle ».

Or, je dis bien que ce n’est pas le problème de Bresson, comprenez-moi. Mais quelle différence y a-t-il entre un modèle de Bresson et un automate de l’expressionnisme ? La question se pose ! Pourquoi elle se pose ? Parce que chaque fois qu’il s’agit de définir le modèle, Bresson se réfère au phénomène de l’automate, sans préciser quel automate. Chaque fois. Voyez, reportez-vous aux Notes sur le cinématographe [Paris : Gallimard, 1975] chaque fois il y a référence à l’automatisme. [Pause] La raison est simple : quelle différence avec l’automate [67 :00] de l’expressionnisme ? Ce n’est pas difficile. C’est que l’automate bressonien, le modèle bressonien, il se définit par rapport à ce qu’il dit et a à dire, et pas par rapport à ce qu’il fait.

Je dirais la même chose pour [Alain] Resnais, et pourtant il ne ressemble pas à Bresson. On a vu chez lui, on en a parlé cette année, de l’inquiétant personnage bressonien par excellence, cette espèce de zombie qui fait partie de la famille des automates. Le zombie était même un des grands automates de l’expressionnisme allemand, vous savez, le mort-vivant. Et Bresson reprend… [Deleuze se corrige] Et Resnais reprend souvent les thèmes de l’hypnotisé, [68 :00] du suggestionné, qu’il rapprocherait de… [Il ne termine pas la phrase] Et là aussi, qu’est-ce qu’il y a de propre chez Resnais ? C’est que son automate, son zombie, se définit par rapport à ce qu’il a à dire, il se définit par rapport à l’acte de parole et pas par rapport à l’action motrice.

Exemple typique : le zombie — c’est tous des zombies – L’année dernière à Marienbad [1961]. Si on cherche même un des aspects sous lequel le film appartient à Resnais, et pas à [Alain] Robbe-Grillet — il y a des aspects par lesquels le film appartient à Robbe-Grillet — mais un aspect par lequel… c’est la transformation d’un personnage en zombie, [69 :00] à savoir : ils sont complètement hypnotisés, au point qu’à la limite, on ne sait même pas lequel hypnotise l’autre, c’est une grande chaîne d’hypnotisés. Seulement là, l’hypnose… Et encore une fois, Resnais invoque tout ça, il invoque l’hypnose, il invoque le somnambulisme, il invoque… Et en un sens moderne, quel sens moderne ? C’est que, en effet, indépendamment de toutes les technologies modernes, il crée un type de personnage, tout comme Bresson, et d’une autre manière, il crée un type de personnage où l’automate se définit par rapport à l’acte de parole, et ne se définit plus par rapport à l’action motrice. [Sur l’automatisme et les variétés signalées ici, voir L’Image-temps, pp. 343-344]

Si bien que, oui, je peux dire aussi bien, ben oui… C’est pour ça que j’invoquais [Edgard] Varèse [70 :00] tout à l’heure. J’invoque Varèse comme musicien parce que Varèse me paraît être un de ceux un de ceux qui a le plus vécu et avec le plus de déchirement, le plus de problème, cette situation. Or, je crois que c’est la situation de tout artiste. Tout artiste appelle l’avenir, et il l’appelle avec beaucoup de crainte et de tremblement. Pourquoi ? Tout artiste appelle l’avenir parce qu’il est en avance. Et ce n’est pas qu’il travaille pour la postérité ; la postérité, je crois qu’il s’en fout pas mal. Il appelle l’avenir pour une tout autre raison : c’est qu’il a besoin des moyens de l’avenir, il en a besoin. Varèse a besoin des moyens de l’avenir. [Pause] À savoir il a besoin de moyens [71 :00] électroniques. [Pause] Ce n’est pas que son œuvre manque de quelque chose, elle est décisive, elle est fondamentale. Il appelle de nouveaux moyens. Donnez-moi de nouveaux moyens. Je crois qu’il n’y a pas d’artiste qui ne demande ça, de nouveaux moyens. Et en même temps, il redoute ces nouveaux moyens. Pourquoi ? Pas du tout parce qu’il aurait une adaptation à faire, mais parce qu’il a des raisons de craindre que ces nouveaux moyens ne lui arrivent déjà corrompus et n’entraînent une espèce de disparition de l’art. [Pause]

Bon, l’image numérique, parfait, est-ce qu’on laissera encore des gens créer ? [72 :00] Parfait si on laisse des gens créer. Appeler de nouveaux moyens, c’est très dangereux parce que… Mais en même temps, je veux dire, aucun artiste, aucun penseur ne peut éviter d’appeler de nouveaux moyens et d’appeler la venue de ces nouveaux moyens. Et en même temps, ils en auront tous peur. Et ce que je dis, ça vaut pour la philosophie, comme ça vaut pour la musique, comme ça vaut pour… Et c’est bon qu’il y ait ces deux aspects, en tout cas, c’est comme ça que je le vois. Alors, bien entendu, on pourrait se mettre d’accord, tu me dis oui en avance, tu me dis oui, je suis d’accord.

L’étudiant : Oui, oui, je suis d’accord.

Deleuze : Parfait.

L’étudiant : Mais je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire là, c’est très différent de se demander [73 :00] si les nouveaux moyens techniques peuvent donner un sens à une certaine idée artistique parce que, au commencement de la dernière séance, c’était bien ça la question.

Deleuze : Non, non, ce n’était pas ça la question. J’ai pu m’exprimer comme ça pour aller vite. Pitié, pitié, il fallait corriger de toi-même.

L’étudiant : Oui, parce que, par exemple, pour moi, Bresson est un bon exemple parce qu’il fait justement, d’une certaine façon, le contraire de ce qu’on peut atteindre avec la stéréo, avec les moyens stéréophoniques. Il essaie justement d’aplatir les voix, par exemple, il enlève tout l’environnement acoustique des voix. Il fait avec les voix ce que, par exemple, [nom indistinct] fait avec les images, il essaie de les aplatir. Alors, je crois que, par exemple, par rapport au problème de la profondeur des sons, je crois [74 :00] qu’il atteint la profondeur des sons mais d’une tout autre façon. Ce n’est pas par un moyen technique, c’est justement au contraire, il essaie de….

Deleuze : C’est autre chose…, ça c’est autre chose, ça…

L’étudiant : De finir avec la stéréophonie, d’aplatir les voix…

Deleuze : Oui, oui, oui…

L’étudiant : Pour essayer d’atteindre une profondeur qui…

Deleuze : Le problème d’aplatir les voix, c’est un foutu problème. Un sacré problème.

L’étudiant : Et par exemple, quand vous avez cité le…

Deleuze : Ce n’est pas par hasard, il suffit de la réverbération. Moi, j’invoque des machines à réverbération. Lui, il veut des machines à non réverbération.

L’étudiant : Oui, c’est ça…

Deleuze : Mais c’est aussi essentiel.

L’étudiant : Et autre chose : par exemple, ce que vous avez…, le propos de vous sur la…, ce que vous avez appelé la stéréophonie dans ces propos, dans le rapprochement de ces propos, je crois que, pour moi, ça me fait penser aussi à la polyphonie dans les romans, par exemple.

Deleuze : Oui, et ça, on serait tous d’accord pour dire qu’au besoin, à des rythmes très différents, [75 :00] les mêmes phénomènes se passent. Si tu veux dire : ce qu’on repère en cinéma, en musique, on le repérerait aussi dans le roman, c’est trop évident. Il y a [Edgar] Garavito, il a travaillé là-dessus aussi. Il aurait sûrement, quant à la littérature, vous savez, ça se vérifierait complètement. Ça, mille fois d’accord ! Même la peinture, même la peinture.

Je vais donner…, je vais donner un dernier exemple, seulement il faut aller vite, la séance va être finie. Je vais donner un dernier exemple, et ce sera autant de fait. Et je crois que j’en avait déjà parlé d’autres années… non, je ne sais pas ! Dernier exemple, ce serait ceci, moi, c’est…, ça me fascine, c’est que dans le cinéma, on ne, il me semble [76 :00] que…, tend à être largement dépassé, y compris par les nouvelles images, mais également par la nouvelle image cinématographique, mais par les nouvelles images aussi, la grande alternative de [André] Bazin. La grand alternative de Bazin, c’était : l’écran fonctionne-t-il comme un cadre ou comme un cache ? Comme un cadre de tableau ou comme une fenêtre ? [Pause] Bon, pourquoi ? Parce que c’est la notion de cadrage qui a changé. Et encore une fois, moi, je crois que la raison principale c’est parce que le cadrage est devenu temporel.

Mais, on peut le dire plus clairement, ou on peut le dire d’une manière plus moderne. C’est qu’il y a eu une polémique, là, qui m’intéresse beaucoup, [77 :00] une polémique entre deux critiques américains de peinture. L’un s’appelle [Clement] Greenberg — il est très connu en Amérique –, l’autre s’appelle Steinberg [au fait, il s’agit de Leo Steinberg ; Deleuze le prononce comme « stern »]. Greenberg et Sternberg entraient en discussion. Et Greenberg a toujours eu une thèse, à savoir que ce qui définissait l’art moderne, et il le faisait partir des impressionnistes, mais à plus forte raison pour la peinture américaine, c’était la conquête d’un espace optique pur, c’est-à-dire, sans référence tactile. [Pause] Il insiste sur les peintres américains modernes dont il prétend, comme [Morris] Louis, [78 :00] comme tous les descendants de [Jackson] Pollock, comme après Pollock… [Interruption de l’enregistrement] [1 :18 :10]

… et sans doute il dirait ça a commencé peut-être avec Pollock qui faisait ses toiles à plat, sur le sol, mais Pollock quand même les accrochait. Il dit que c’est beaucoup plus important chez le grand peintre dont il ferait le précurseur de la perte de verticalité comme axe référentiel, c’est, selon lui, c’est le peintre américain [Robert] Rauschenberg. C’est Rauschenberg qui, en effet… — alors on comprend certaines plaisanteries de Rauschenberg, qui aimait beaucoup…, qui avait tout un côté surréaliste — lorsque Rauschenberg présente comme peinture son lit, mais son lit mit sur le mur à la verticale. C’est-à-dire, il y a une espèce de brouillage vertical-horizontal, et il peint son mur, il peint son lit là sur le mur, mis en vertical. Et il y a une espèce [79 :00] d’échange vertical-horizontal.

Mais il pense que réellement c’est avec un art moderne que de plus en plus au cinéma on a l’équivalent. On a quelques films qui, avec des moyens artisanaux, ont perdu la verticalité et le privilège de la verticalité. C’est un film célèbre de cinéma dit expérimental, le film de Michael Snow La région centrale [1971], où il invente une boîte à caméra qui va constamment bouger dans tous les sens, au point qu’il n’y a plus aucune référence aux coordonnées spatiales, les coordonnées d’espace. [Sur Région centrale, voir la séance 2 du séminaire Cinéma 2, 23 novembre 1982, aussi voir L’Image-mouvement, p. 122, 171 ; et L’Image-temps, p. 348] Et puis il y a un film hélas que je n’ai jamais vu mais qu’on me dit qu’il est admirable, un film de Glauber Rocha, [80 :00] La terre en transe [1967]. [Sur Rocha, voir L’Image-temps, pp. 285-289] Tu l’as vu, toi ?

L’étudiant: Non, non.

Deleuze : Où on me dit qu’il y a aussi une perte de verticalité absolue, avec des moyens pourtant qu’on ne peut pas appeler ordinaires. Ou du moins, Snow, il a fabriqué ses…, ce n’est pas des moyens ordinaires, en fait. Mais mettons que c’est des moyens qui n’excèdent pas encore l’image cinématographique.

Bon, mais il n’y a pas que cet aspect. Et vous allez voir que les deux sont liés d’une certaine manière. En même temps que la verticalité cesse d’être axe privilégié — et j’insiste là-dessus –c’est vrai de tous les arts : peinture, on vient de voir certains essais de cinéma, mais je n’ai pas besoin de parler, je crois en avoir parlé d’ailleurs une autre fois… Moi, ce qui me fascine dans les ballets, dans le ballet moderne. La seule chose qui me fascine dans le ballet moderne, c’est qu’ils ne tiennent pas debout, [81 :00] ils ne tiennent pas debout. S’ils doivent être debout, ils s’accolent les uns aux autres, et ils font des figures accolées de grande beauté. Et sinon, c’est horizontal. Le ballet est devenu horizontal, il a perdu sa référence, il a perdu la stature humaine, il a perdu sa référence à la verticalité. Chez tous les créateurs, il me semble, actuels, chez tous les grands créateurs — je ne parle pas spécialement de [Maurice] Béjart, parce que Béjart, il en a profité, il l’a adapté pour le grand public, ça, ce truc-là — mais les autres, ils y vont dur.

L’étudiant: [Inaudible]

Deleuze : Oui, enfin oui, oui. Donc ça, c’est un aspect. Mais il y a un autre aspect et vous allez sentir qu’ils sont liés. C’est que [82 :00] en même temps, l’écran n’est plus… — la fenêtre, elle est encore plein renvoi à la verticalité, tout comme les cadres des tableaux — mais l’écran, il est devenu aussi toute autre chose. Ni fenêtre, ni cadre, mais quoi ? Tableau d’information. C’est-à-dire, où les choses qui apparaissent sur l’écran peuvent être traitées comme des données d’information. [Pause] Ça peut être, ça peut être des objets visuels, ça peut être des mots. [Pause] [83 :00] Un des premiers à avoir fait ça, à avoir traité la toile comme tableau d’information c’est [Piet] Mondrian. C’est dire avec quel génie, notamment avec presque un système binaire de petits traits et de petites croix, qui vont être quoi ? Des données informatives de, dans mon souvenir — pardon si je fais…, vous rectifierez de vous-mêmes — de la mer. Un système, voilà que le visuel passe à l’état de donnée d’information, c’est-à-dire, l’écran dévient une table d’information. Bon, une table d’information ne comporte aucun privilège de la verticalité. Et c’est par là que les deux sont fondamentalement liés. Le [84 :00] cadre change complètement de sens. [Pause] Il y a un mot américain dont se sert, dont se sert Strinberg [Deleuze veut dire Steinberg, étant donné l’invention dont il s’agit par la suite] et là, je ne m’en souviens plus… « Fletboard » je crois… Il n’y a pas quelqu’un qui sait très bien l’anglais ici ? Si, il y en a un. Oui, « fletboard ». Ce n’est pas la table de… c’est…

Une étudiante: [Inaudible]

Deleuze : C’est ça ! … Ce n’est pas la table typographique ? « Flet » : f-l-e-t. Tu n’as pas… ?

L’étudiante: Je n’ai pas mon dictionnaire…

Deleuze : Tu n’as pas ton dictionnaire ? [Rires] [Propos inaudibles] f-l-e-t

Un étudiant: C’est « flat ». [85 :00]

Deleuze : « Flat », alors ! « Flat », c’est quoi ?

L’étudiante: C’est « plat ».

Deleuze : C’est peut-être ça : « flat board », et qui est un terme à l’origine d’une typographie, sur la table du typographe quand il compose un journal. Et puis…

L’étudiant : [Propos inaudibles]

Deleuze : Oui, ça doit être ça, oui, oui. [Rires] Vous chercherez vous-mêmes, hein ? Et vous voyez, ce qui m’intéresse là-dedans, c’est la complémentarité entre les deux aspects, la perte de verticalité comme axe privilégié, et la transformation de l’écran en table d’information, et en peinture les deux sont liés. Chez Rauschenberg, c’est net. S’il descend de Mondrian, c’est parce que, c’est parce que ses tableaux sont très gaiement composés, par exemple, sur fond ; il veut tellement faire de la table, sur fond [86 :00] de journal et journaux, c’est-à-dire, des articles informatifs sur lesquels il va y avoir de la peinture. C’est-à-dire, tout est traité là comme table d’information. Or, comprenez ? Si j’apprends le temps qu’il fait par la fenêtre, c’est stature verticale. [Pause] Bon, mais si j’apprends le temps qu’il fait par table d’information ? Plus besoin. Fini, fini d’être debout.

Bon, alors quand je vous rappelais — je me souviens qu’on en a déjà parlé de tout ça, donc je perds mon temps, mais ça ne fait rien — quand je vous parlais de la phrase immortelle de [Samuel] Beckett, qui nous touche tous : il vaut mieux être assis que debout, et couché [87 :00] qu’assis [« mieux assis que debout et couché qu’assis », Malone Meurt (Paris : Minuit, 1971), p. 129], bon, Beckett le dit pour des raisons qui sont les siennes, qui sont celles de son œuvre, qui sont celles de son art le plus profond. Bien. À sa manière, il rejoint quelque chose que le monde technologique alors atteint par de toutes autres voies. La perte de la situation verticale chez Beckett est un des points les plus fondamentaux de toute son œuvre. C’est-à-dire, l’espace de Beckett implique aussi le manque, la stature verticale n’y est strictement plus, et ne définisse plus aucun… Il faudrait voir dans le roman ce que la stature verticale a impliqué. Peut-être que certaines pages de [Marcel] Proust déjà suppriment toute référence à une stature verticale, celles de la fin. Et pas de la fin, là, il s’agit d’être debout. Ce n’est pas seulement [88 :00] parce qu’il écrit couché à ce moment-là. C’est tout ce qu’il écrit qui n’a plus de référence avec… bon.

Alors, vous comprenez, tout ça pour conclure quoi ? Eh bien, qu’on en a fini avec ce point. Donc, d’une manière lâche, ou d’une manière stricte, nous disons il y a un « cadrage sonore ». [Rires] Que ce cadrage sonore soit effectué par des moyens technologiques, ou attende encore d’être effectué par de tels moyens par des auteurs qui ne peuvent s’empêcher d’appeler la venue de ces moyens, et donc, qui ne peuvent s’empêcher… — très bien… très bien — qui ne peuvent pas s’empêcher d’appeler l’avenir de ces moyens, voilà ! Ouf !

Si bien qu’on peut en revenir à… Donc, je me re-résume pour [89 :00] la dernière fois, cette fois-ci, ça revient, tout ça, à dire, vous voyez, la différence avec le premier stade du parlant. Qu’il n’y ait plus de hors-champ en droit — encore une fois, ce n’est pas, la question n’est pas du fait, il y a bien un hors-champ encore — mais en droit, l’image visuelle n’a plus de hors-champ. Bon, on a déjà donné une réponse ; on n’a pas expliqué, parce qu’elle a à faire avec son envers et son endroit, et non plus avec un extérieur. [Pause] Donc, l’image moderne va être comme saisie dans une disjonction cadrage sonore-cadrage visuel. [90 :00] C’est ce qu’on a appelé, c’est ce qu’on appelait précédemment « l’héautonomie », ou pour parler plus simplement, l’autonomie des deux sortes d’images, l’autonomie des deux sortes d’images, qui implique strictement qu’il n’y a pas d’autonomie des deux sortes d’images s’il n’y a pas un cadrage sonore ou, ou, nous l’avons bien dit, là… un pré-cadrage sonore. Bien.

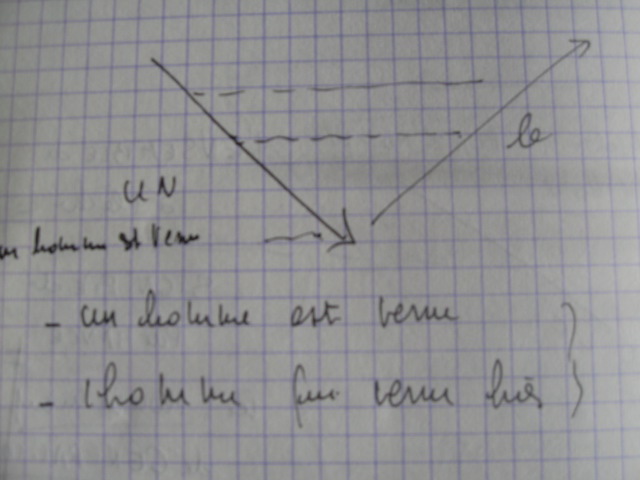

Et vous comprenez notre problème, notre problème qui devient tout à fait sérieux ? Par opposition à l’image traditionnelle, à l’image classique, l’image ne se prolonge plus dans un extérieur virtuel, c’est-à-dire il n’y a plus de hors-champ, et elle ne se totalise [91 :00] plus dans un tout qui, lui-même, s’extérioriserait dans la suite des images. Elle ne se prolonge plus, elle ne se totalise plus. Bon, qu’est-ce que nous avons ? Nous avons, et nous sommes dans le régime d’un véritable va-et-vient de l’image sonore et de l’image visuelle, un va-et-vient des deux images, et ça, chez des auteurs qui pourraient vous paraître à certains égards très sages parmi les modernes.

Je reviens à cet auteur dont je vous ai beaucoup parlé à cet égard, de la disjonction du visuel et du sonore, parce que ça me paraît évident chez lui, quoi que d’une manière très discrète, c’est [Éric] Rohmer. Je prends [92 :00] dans le livre de [Marion] Vidal sur Les « Contes moraux » de [Éric] Rohmer [Paris : L’Herminier, 1977], juste un passage concernant Le genou de Claire [1970] : « La séquence du genou est traitée cinématographiquement en quelques plans » — bon, etc., etc. – « Cette séquence s’achève par un plan quasiment immobile, “sculptural et pictural” » — entre guillemets, il s’agit d’une image visuelle – « Séquence suivante, le héros, Jérôme, applique son discours littéraire à commenter ce que nous venons de voir » — cette scène qui se termine par la position sculpturale et picturale des deux jeunes gens ; [93 :00] donc, Jérôme applique son discours à ce que nous venons de voir – « Aurora » — un autre personnage – « parcourant le trajet inverse, refuse le récit de Jérôme » — elle lui dit non, tout ça c’est des histoires, c’est-à-dire tout ça, c’est de la fabulation – « et lui substitue une vision, l’image figée du couple par laquelle Rohmer avait précisément bouclé la séquence précédente. Puisque vous faisiez un couple si pictural, si sculptural, qu’importe ce que vous pensiez, dit-elle à Jérôme ». Et là, c’est typiquement un va-et-vient image visuelle-image sonore. Et l’image visuelle donne lieu à une image sonore, qui va revenir à l’image visuelle de départ. [Deleuze présente une citation de Vidal sur ce même film dans L’Image-temps, p. 316, note 35, et une autre sur ce va-et-vient, p. 322, note 44]

Je prends un cas plus complexe : L’année dernière à Marienbad. [Pause] [94 :00] L’image sonore, c’est, mettons, l’ensemble des actes de parole qui passent par une espèce d’hypnose, de suggestion, et qui répondent tout à fait à notre définition de l’acte de parole à ce stade du cinéma, c’est-à-dire, comme acte de fabulation, « fabulation » ne voulant pas dire forcément « mensonge », vous vous rappelez. Eh ben, qu’est-ce que j’ai, image visuelle ? Image visuelle, c’est non seulement l’étrange hôtel-château, mais c’est le parc. C’est le parc qui va dresser des images visuelles tantôt démentant, tantôt confirmant un acte de parole qui a été dit, [95 :00] ou qui sera dit. Là aussi, vous avez tout un régime de la disjonction. Eh bien, ça veut dire quoi ?

Eh ben, on en était là la dernière fois. On s’était donné, on s’était donné cet état de choses. Quel va être notre problème ? On s’était dit : oui, il y a bien deux cadrages. Il y a un cadrage sonore et un cadrage visuel. Il y a, donc, héautonomie des deux images. Bien, [Pause] on avait essayé de préciser en quoi consistait même cette héautonomie. Je le rappelle — puisque tout va repartir de là — l’image sonore : c’est quoi ? Eh ben, c’est l’acte de parole [96 :00] en un sens très différent des formes sous lesquelles il apparaissait au premier stade du parlant, à savoir, c’est l’acte de parole comme acte de fabulation, [Pause] ou comme acte fondateur, acte créateur de l’événement. On appellera « fabulation », « acte de fabulation », l’acte créateur de l’événement. Donc, l’image sonore, c’est cette espèce d’acte fondateur, créateur d’événement, acte de fabulation. En langage vulgaire, on dira « acte de mensonge », et ça donnera L’homme qui ment [1968] de Robbe-Grillet. Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas de mensonge.

Et je disais, l’image visuelle, c’est quoi ? [97 :00] L’image visuelle, eh ben, c’est l’hypothèse où on en était la dernière fois, l’image visuelle, bien sûr, elle nous présente à nouveau ce que nous avons repéré depuis longtemps, sous le nom d’espaces quelconques, c’est-à-dire, des espaces vides ou des espaces déconnectés, désorientés. Là aussi alors la verticale est déjà en jeu ; le primat de la verticale est déjà en jeu, c’est-à-dire, des espaces dont les différentes parties ne sont pas orientées les unes par rapport aux autres. Mais on allait plus loin, et on disait : qu’est-ce que c’est maintenant ces espaces ? On ne pouvait pas avant aller plus loin. On se contentait des espaces vides et désorientés ou déconnectés. Maintenant on peut dire quelque chose de plus, et on disait : il faut regarder ces espaces, c’est très curieux, c’est des espaces qu’on peut appeler « telluriques » ou « stratigraphiques », [98 :00] ou à la limite, « archéologiques ». [Pause]

Bon, L’année dernière à Marienbad. — Je cite là, pour le moment, je me donne les cas les moins, qui me sont les moins favorables, moins évidents. J’avais cité Le désert de [Pier Paolo] Pasolini, [Deleuze se corrige]… Le désert [rouge] de [Michelangelo] Antonioni — le désert monte à la surface. Mais le désert, il vient toujours d’en dessous. Le désert monte à la surface : image tellurique qui répond à l’acte de parole. [Pause] C’est vrai pour Pasolini… pour Antonioni de deux manières très différentes. De toute autre [99 :00] manière encore : Resnais. Toujours L’année dernière à Marienbad, le parc. Le parc, il a trois zones, et avec un homme comme Resnais, ce n’est pas par hasard, trois zones plus ou moins variables mais relativement constantes : une zone blanche, une zone grise, une zone noire. C’est peut-être des zones dans l’espace. C’est évidemment aussi des couches, une fois dit que Resnais est un auteur qui, fondamentalement, organise son image visuelle d’après de véritables couches, de couches superposables. Les différentes couches de Je t’aime, je t’aime [1968]. Et toujours il a procédé par couches comme âges, comme âge du monde, les âges du monde, la constitution d’un espace [100 :00] stratigraphique qui va être précisément l’espace de ceux qui reviennent des morts, et qui retournent vers les morts. Pensez dans L’amour à mort [de Resnais, 1984], pensez au « Tombeau » [de Stéphane Mallarmé] : ce « peu profond ruisseau [calomnié] la mort » [Poésies, Gallimard (1961) p. 133]. S’il y a une image tellurique alors, et présenté comme tellurique, elle est bien là chez Resnais. [Sur les couches, voir L’Image-temps, pp. 317-318]

Je vous disais, ce n’est pas…, ce n’est pas… Eh bien, là où sans doute, et c’est pour indiquer que même là où il se situe par rapport aux… il ne rompt pas, il va plus loin. À cet égard, il va plus loin, ou plutôt ils vont plus loin, c’est les Straub, ceux qui érigent l’image visuelle à l’état d’image géologique, stratigraphique, [101 :00] tellurique, les espaces vides, où déconnectés. Chez les Straub, vous trouverez tout ce que vous voulez à cet égard. Or, les espaces vides et déconnectés se présentent formellement comme des espaces telluriques, comme des espaces stratigraphiques, comme des espaces à couches. C’est-à-dire, la couche superficielle enfouit quelque chose. Il y a quelque chose d’enfoui dans cette terre. Ce quelque chose d’enfoui, ne sera pas montré. [Pause] C’est l’envers de l’image visuelle : comment sera-t-il saisi ?

Dans d’autres cas, on pourrait le montrer. [102 :00] Il ne fait pas de retournement électronique, les Straub ne font pas de retournements électroniques, bien qu’ils utilisent parfaitement la vidéo. [Pause] Et, un des leurs films les plus célèbres est commenté par Jean-Marie Straub, sous quelle forme ? [Deleuze cite Straub] « La grande séquence tellurique… » — je cite de mémoire, mais c’est exact — la séquence…, la grande séquence tellurique qui traverse le film…, la grande séquence tellurique… [Il s’agirait du film Fortini/Cani [1976] ; Deleuze cite Straub à ce propos dans L’Image-temps, p. 320, note 39]

Je disais, il se dit cézannien ; qu’est-ce que ça veut dire, à ce niveau ? On verra que ça veut dire plein de choses, être cézannien. C’est que [Paul] Cézanne, [103 :00] il introduit quoi dans la peinture ? À la lettre, il introduit l’assise géologique. [Pause] Qu’est-ce que c’est le mystère d’un rocher de Cézanne, ou d’une montagne ? Ce n’est pas difficile, pas difficile. C’est une image tellurique. On prête à Cézanne ce mot que les Straub adorent : pensez que sous cette montagne, au fin fond des âges, il y avait du feu. La terre enfouit le feu. Or, quand Cézanne dit : pensez que sous cette montagne, il y avait du feu, il ne veut pas dire, pensez-y ; il veut dire : mon affaire de peintre, c’est de vous le faire sentir. [104 :00] Il faut une densité tellurique. C’est pour ça qu’il fera sa rupture avec les impressionnismes, avec les impressionnistes, et il réclamera quoi ? Un nouvel état de la sensation. Pour parler très gros, si l’on dit que les impressionnistes décomposent et dématérialisent la sensation, si l’on dit que les expressionnistes projettent la sensation avec violence, qu’est-ce que veut Cézanne ? Il le dit : je veux des sensations matérialisées. Les Straub reprendront le mot en disant : le cinéma n’est pas fait pour donner des sensations à de pauvres crétins, à savoir, les spectateurs. [Rires] Le cinéma n’est pas fait pour donner des sensations. Le cinéma ne présente que des sensations [105 :00] matérialisées. La sensation matérialisée, c’est, c’est l’image à couches, c’est l’image tellurique. [A ce propos, voir L’Image-Temps, p. 321, note 42]

Bon, alors, qu’est-ce que nous avons ? Comprenez que là, on garde quand même un petit peu, c’est-à-dire, on rejoint enfin le point, le point à peu près où on en était. À savoir : j’ai mes deux cadrages, hein ? J’ai mes deux cadrages : cadrage sonore-cadrage visuel. Le cadrage visuel a changé ; [Pause] il est devenu [106 :00] le contour, l’enveloppant, oui, l’enveloppant ou l’encadrant. Il est devenu l’enveloppant de l’image tellurique. [Pause] Le « cadrage sonore », ou « pré-cadrage sonore », est devenu quoi ? L’extraction de l’acte de parole en fonction de tout l’environnement sonore, l’extraction de l’acte de parole comme acte de fabulation à partir de tout l’environnement sonore.